285MHz

+

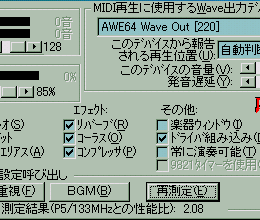

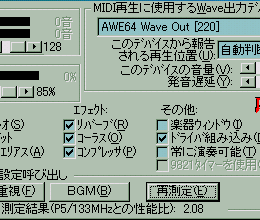

SoundBlaster

AWE64

P5/133との

性能比

2.08

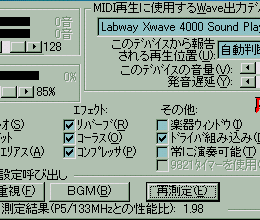

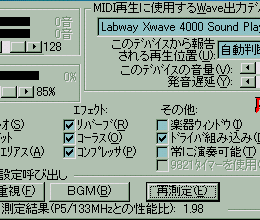

285MHz

+

Xwave4000

P5/133との

性能比

1.98

感想 (更新: 2001/12/06)

第7回 12/06/2001 信用も売って

数週間前、宮崎市内のAというPCショップに行くことがあった。

福岡を中心に、九州、中国地方や秋葉に展開しているAである。 ☆のA。

で、その店は、週末には客寄せのためにオークションなるものを行うのだが、

私はたまたまそのオークションの時間に店におり、その現場に出くわした。

20人くらいだろうか、店のド真ん中で行われるオークション会場に集まっているのが

店舗の隅っこの中古部品コーナーからも見える。 その日のオークション商品は

FMVのノートBIBLOだったらしい。 開催時間が迫り、店員が大音量のマイクで

参加者をさらに募ろうとする。 別に興味はないが、マイクの声がうるさくて

聞きたくなくても聞こえてくる。 300円から始まるらしい。

*「参加資格はありません。 全くのフリーです。」 (<=チラシにも書いてある)

さて、実際始まると500円、1000円と声が上がっていく様子。 5分で終わる

らしいので、終了間際にまた声を聞いてみると、12万数千円とか聞こえてくる。

結局、その日は13万5千円で終了。 誰が買ったのかなと思っていると、

さらにこの金額から入札を行うとのこと。 オークションってこんなもの?

じゃあさっきの5分間の13万5千円は一体何? 何故さらに入札?

その後どうなったのか、全く興味が失せてしまったのでどういう人が買ったのかは

不明だが、確かにチラシを見ると「入札方法をとるケースもある」と明記されている

とは言え、「制限時間内に最高額を提示した人」が購入する権利を得られるのが

普通ではないのだろうか? まぁ、これがAという店のの商売のやり方だと言えば

それまでだが。 AらしいといえばAらしい客寄せのやり方である。

問題は、これで終わりではない。 今回のBIBLOだが、これの値段を調べてみると、

他店でも14万円強で売られている。 偶然であろうか?

以前から、博多店など福岡方面では、毎回必ずオークションに参加するという

「謎の親子連れ」の存在が噂されている。

「謎の親子連れ」=「Aの社員or関係者」

だと推測されるわけだが、低額のままオークションが終わらないようにする為だとか。

ただ、「単なる噂でしょ」と思うには引っかかる点がある。 前出の店員の発言から、

@「参加資格はありません。 全くのフリーです」

=「Aの関係者でも参加できます」

=「というか、関係者が参加してるとか言ってグダグダ文句言うなよコラ、

フリーなんだよ。 フリー。 儲からねぇだろ。

明文化してるから、関係者が参加したって法的にも問題ねぇんだよ。」

なんてのが行間から見えてくるのだが、深読みのしすぎだろうか?

一般的に、不特定多数の人から希望を募る場合(懸賞、オークションなど)、

催す側の関係者は参加できないというのが常識だと思うのだが・・・。

以前はこの「参加資格がフリー」という注意書きはなかったのだが、どういう意味で

この一文を加えたのか謎である。 マイクの店員が言うには、

*「県外からお越しになったお客様でもご参加いただけます」

らしいが、宮崎県の隣県にはすべてAの支店があるのを知らないのだろうか?

チラシも入手できない他県から、わざわざ買いに来る人がいるのだろうか?

しかも、何らかの交通手段で高額な交通費を使ってまで・・・。

上の「県外から」の発言が、いかに非現実的かというのがわかっていただける

だろうか? 南九州は、県の面積が広いため、隣県との距離が非常に遠いのである。

だからこそ、Aも各県に支店を構えているのだと思うのだが・・・。

どうでもいいと言えばどうでもいいのだが、聞けば聞くほど謎が深まるAの商法。

そんなことを考えながら、DECチップのLANカードを探す私であった。(笑)

<タイトルがなかなか決まらなかった・・・第7回 終>

第6回 09/16/2001 転ばぬ先の・・・

諸事情から、KFC機とTest機(旧OLT3)のマザー一式を交換することにした。

KFCには既にWindows2000が、TestにはWinMeが入れてある。 ご存じのように

Win9x系は、デバイスマネージャから全削除で再起動後にハードウェアウィザードを

実行すれば、マザーボードが変わっても環境を引き継げるが、NT系のOSでは

そうは行かず、マザーを替えてHDDを繋いでも起動しない。

今回はKFCにおいて一応そのままHDDを繋いで起動してみるが、やはり

起動デバイスがらみのエラーで青画面が出て、途中で止まる。 やむを得ないので

再インストールを行う。 構成上FDDからのインストールなので、非常に長い。

で、起動後、RAIDを前と同じように組み直す。 RAIDボリュームの中には何も

データは入れていなかったのだが、OSのソフトウェアRAIDなので当然RAIDは

破損している。 その旨表示されるので、全部削除して再構成。 ドライバや

パッチ等を入れて再起動。 すると、構成したはずのRAIDが何故か壊れている。

再度全部削除して再構成。 再起動。 ここで気付いたのだが、HPT370上で

SPANしたHDDが、どういう訳か勝手にSPANが解除されて単体の3台のドライブと

して認識されている。 HPT370のBIOSからSPANし直して、再起動。 Win2000上で

RAIDが壊れていると出るので、HPT370のSPANドライブのパーティション(約9GB)を

削除すると、一瞬にしてSPANの先頭にあたるFBELの約5GBの容量に減ってしまう。

ここがまず最初のハマり。 3回ほど同じ事を繰り返したが、結果は同じ。

SPを当てていないとRAIDで不具合があるのかも?と思い、RAIDは放置してSP1を

インストール。 これまた長い。 再起動すると・・・・「ネットワークに接続しています」

の所から、全く進まなくなる。(汗) Windowsは生きているようなのだが、

いくら待ってもそこから進まない。 セーフモード起動でSP消すかと考え、セーフモード

で起動すると・・やはり「ネットワークに接続しています」から進まない。

これが第2のハマり。(-_-;; T2P4と何かの組み合わせが悪いのか?

観念して再々インストールを行う。 例によってFDDからのインストール。

1枚目、2枚目、3枚目と快調にFDを交換していくと、3枚目のsymc810.sysの

コピーのところで停止。 SymbiosのSCSIとHPT370の組み合わせか?と思った所で

この日は終了。 と、これが4日前。 今日の話はここから始まる。(笑)

さて、PCIバスに挿す場所の問題も考え、重いマシンを引きずり出して中身を

いじる。 何度か試行錯誤してインストールしてみるも、やはりsymc810.sysのところで

停止する。 うーむ・・・・・・ハッとしてメイン機でチェックしてみる。 そのWin2000の

セットアップディスク3枚目を。 適当なフォルダにsymc810.sysをコピーすると・・・・

やはりコピーできない。(汗) これがどういう事か、お判りになるだろうか?

フロッピーディスク(メディア)が壊れている

のである。 あああ。 もっと早く気付けば良かった、と後悔先に立たず。

気を取り直して、3枚目のディスクを作り直す。 マザーを替えてから何度目に

なるだろうか、再々再(以下略)インストール。 いよいよ3枚目で例のsymc810.sys

・・・無事通過(当たり前だが)。 時間はかかったがそのまま正常にインストールは

終了。 早速RAIDを構成して再起動。 HPT370BIOSスキャンでもSPANは正常に

表示される。 Win2000起動後チェックしてみると、正常に構成されている。

2回ほど再起動してみるが、正常である。 一度パーティションを削除してみると・・・

何の問題もない。 容量が減ったりはしなかった。 結局SPは関係なかった模様。

続いてSP1をインストール。 再起動後、「ネットワークに接続しています」も無事

パスしてデスクトップが表示される。 さらにSP2を入れるも問題なし。

結局、今回のトラブルはFDが壊れていて正常にシステムがインストールされて

いなかった、ということに起因するのだろうか?

何にしても、磁気ディスク(フロッピー、MD、ZIP等)は信用するに値しない、

その場限りのメディアであるという思いを強くした。 今正常だからといって、次も

正常である可能性は高くない、とも言える。 実際、この壊れたセットアップディスクも

新品未使用のディスクを使って作成してから、まだ1年も経っていない。

起動ディスクなので保存もしっかりとしていたのだが・・。 なのにこの有様。

私が考えるに、今一番信用に足る記憶装置は、直射日光で消えるCD-Rではなく、

やはり光磁気ディスク MOだと思うのだがどうだろうか? うちは230と640しか

使ったことはないのだが、結構な枚数を使ったにもかかわらず、中身が破損した、

ということはただの一度もない。 MOよりも使用歴の浅いCD-Rは、3年くらい前の

ものが読めない、もしくは読みにくくなっている物が何枚かあった。

今更MOでもない(実際個人ベースでは既に主流ではない)だろうが、CD-Rには

いまいち信用が置けない。 何かしら、CD-RにはFDと同じニオイがするような気が

するのだが? やたら安くてどんなマシンでもまず使えるし、コピーのプロテクトが

どうのこうのとか・・・。 壊れ易いし。(笑)

これからは、やはり光磁気の系統でMO、PD(笑)と来てDVD系だろう。

PDは死滅したが、MOはいまだ販売されている上に2.3GB等と容量も増えている。

しかし、個人向けのMOが消えるのも時間の問題だろう。 書き換えDVD系に比べて、

MOのメリットと言えるのは過去の手持ちのディスクが読める、という点しかない。

1.3GBのMOドライブがCD-Rドライブ並の値段(1万円前後)になれば、話は別だが。

また、MOは読み書きが今となっては非常に非常に遅い。 書き換えDVDは、規格乱立と

いった様相で、今現在で将来性を考えて選択するのは難しいだろう。 どれかが

生き残るのは間違いないとは思うが。 CD-Rも倍密度化したりしているが、一時的な物で

将来的にはDVD系に移行すると思われる。

話が大幅にそれてしまったが、私の考えだと左から信頼性の高い順に

MO > DVD-RAM >>> CD-R >> CD-RW >>>(中略)>>> ZIP >>

FD

だと思うのだが、どうだろうか? 貴方なら、どれを選ぶだろうか? HS?(笑)

<ZIPを買わなくて本当に良かったと心から思いつつ・・・第6回 終>

第5回 08/01/2001 時代遅れ

例を挙げるまでもなく、市場に出回っている全てのモノは、時の経過と共に陳腐化する。

その中でも、現在のPC、パソコンほど急速に陳腐化する商品も珍しいであろう。

大手メーカーだけ見ても、四半期ごとにモデルチェンジを繰り返す。 しかし、いつまでも

このような販売形式が続く訳もなく、世界的な不景気も手伝って、NEC、富士通といった

主要メーカーはいよいよ赤字だそうである。 不景気もだが、CPUクロックがGHzに到達した

昨今、一般的には十分すぎるパワーを何に使うのかが不明瞭、というのもひとつの要因では

ないかと思うのだが。 重いゲーム、画像系の編集以外の用途では、500MHzのCPUに

128MBのメモリで十分だと、個人的には思う。

さて、掃いて捨てるほど大量にPCが売りさばかれた結果、数年後に廃棄されるPCもまた、

これまた掃いて捨てるほど大量にあるわけである。 私が近頃購入したFMVやPS/Vも

その一部であり、ジャンク=実質ゴミとして処分された物である。 このゴミ扱いの、

しかし5年ほど前は各社の主力製品だった(と思われる)物が、果たして本当にゴミなのか

どうかを検証してみたい。 なお、あくまで私の主観なので、その点はご了承いただきたい。

結論から言うと、「用途を限れば現役可能、ただしそれなりの知識が必要」ということになる。

このクラスだとCPUは素のPentium133MHz程度で、メモリは16-32MB、VGAは当時の並ランク、

HDDが1GB前後、CD-ROMは4倍速である。

1. このクラスのPCにはWin98、出来ればWin95を載せたい。

WinMeやNT系では重すぎる。

98か95が無い場合は、Linux等に走るしかないだろう。

2. メモリ。 Me以外のWin9xをまともに使うとなると、やはり32MBが下限であろう。

16MBではOSが起動しただけで空きメモリが無くなってしまう。

3. CPU。 標準の133程度では、やはりかなり処理が遅い。 手持ちで余りの200MHzクラスの

CPUがあるのが望ましい。 下駄も所有しておればなお良いが、そうでない場合を考えると

Winchip系、ClassicPentium200MHzがベスト。

K6-2等は動作しない可能性がある。

4. HDD。 このクラスのPCに出来る仕事は、標準の1GBあれば十分こなせると思うが、

ワープロ等ではソフト自体が結構容量を食うので、2GBならば、なお安心。

5. 調整。 BIOS設定なども含まれるが、それよりもWindowsの設定が重要。

・Plus!やIE4以降で実装された視覚効果を必要最小限にする

・出来るだけ常駐物を取り除く(サービスとしてレジストリ起動する物を含む)

・ビデオチップ周りの高速化が可能ならば、高速化する(MCLKなど)

・Intelsatなどの使用

取りあえず以上5点を満たせば、Win98(95)+IE5.5で通常のブラウジングは可能である。

もちろん32MBではスワップが起き快適とはいえないが、十分我慢出来る範囲である。

なお、「ビデオカードの交換」を含めていないが、手持ちでより高速なビデオカードがあるならば

交換すべきである。 手持ちが無い場合は、敢えて購入する必要はないと思うが、FMV-5133D5の

ATI Mach64の場合はあまりにも遅いので、出来れば1,000円程度でViRGEあたりを入手したい。

このマシンを使う上で全般的に言えるが、割高な物は不要(特にメモリ)。

かえって高くつくよう

ならば、マシン自体の使用を諦めた方が安くついて良い。 こういうマシンのために、

決して64MBのSIMMを購入したり、PCIのGeForceMXを購入してはならない。

個人的には、マシン本体を含め3,000円以内でまとめるべきだと思う。

LANカード等の必要な物は

どうしても買わねばならないだろうが、キーボードやマウスは「動く物」なら安物で十分である。

さて、試しにPS/Vに一太郎11を入れてみたが、さすがに重い。 ATOK14は意外にも軽快だが、

一太郎11はメモリもCPUパワーも足りていない様子で、かなり待たされる。 何よりHDD消費量が

標準で400MB以上と言うのが辛い。 やはり最新のアプリケーションを使うにはやや無理がある。

しかし、いくつかバージョンが前の物ならば、十分使えるのではないかと思う。

古いバージョンでも、動作が重いMSのOffice系は辛いかもしれない。

基本的に、CPUパワーに依存せず、ただ窓を描画する、という作業の繰り返し以外には使えない。

そういった意味で、DirectX系のゲームやソフトウェアDVD再生などのマシンパワーを必要とする

作業を望むのは、最初から無理な話である。 私がベストだと思うこの手のマシンの利用方法は、

・自分でいじり倒して遊ぶ

・インターネットをやってみたい初心者にあげる

の2つである。 特に後者はいろんな意味で効果が高いと思われる。 ただし、モニタが中古でも

5,000円以上はするので、そこが問題である。 BIOS画面からTV出力可能な、ビデオ出力付きの

ビデオカードを載せて、テレビに映すというのが私が最良と考える解であるが、

「安い」+「TV出力」かつ「PCI」は成立しない可能性が非常に高いのが難点である。

ほどほどに遅いPCを触っていると、普段使っているPCの速さが体感出来るのも、

隠れた利点の一つである。(笑)

<P6マシンも触ってみたいが、9x系遅いから不要か?・・・第5回 終>

第4回 07/13/2001 PCIでも

安価な(\1,980)サウンドカードLabway Xwave4000を買ってみる。 搭載チップは

Avance Logic ALS4000。 他社からも同チップのサウンドカードが製造されているらしい。

安価なサウンドカードと言えば、以前は最底辺ではC-MediaのCMI-8xxx系、それより少し上の

ランクだとYAMAHAのYMF-72x系だったと思うのだが、どちらも今ではあまり見かけないようだ。

さて、このカードをKFCに載せたのだが、サウンドカードがISAからPCIに変わってバス周りが

ずいぶん解放されているだろうから、どのくらい変わったかなとFinalRealityを動かしてみると・・?

前より遅いが? なぜ?? 再度測ってもやはり数値が低い。 結局4回やってみたが、確実に

5%以上は差がある。 なんでかね、君?? ええ???

ここで、取りあえず他の物で調べてみることにした。 有名なシェアウェアのソフトウェアMIDIの

WinGroove、これでWaveデバイス周りを測定できるのでやってみることにした。

結果は・・・。

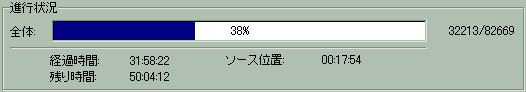

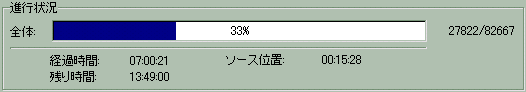

| MMX-Pentium 285MHz + SoundBlaster AWE64 P5/133との 性能比 2.08 |

|

|

MMX-Pentium 285MHz + Xwave4000 P5/133との 性能比 1.98 |

|

やっぱり5%の差が・・・。 ISAのAWE64よりもPCIのXwave4000が5%遅い。

私なりに考えた結果、次のような原因が挙げられるのではないだろうか。

1. サウンドチップALS4000自体の能力が著しく低い

2. ドライバの出来が悪い

3. チップ及びドライバの実力を引き出すにはCPUパワーが足りない

4. ALi AladdinVのPCIバス性能が悪い

5. バスマスタではなくPIO転送である

6. その他(いわゆる相性を含め原因不明)

6はともかく、4も他のデバイスの動きからして問題になるほどPCI性能が悪いとは考えにくい。

5は、今現在においてPIO転送を用いるメリットが無いと思われるので、まずあり得ないだろう。

3は今後の課題として他のマシンでの結果を見ないと分からないが、まず当たり前に

考えていくと主原因が1、それを2が後押し、というのが実態ではないかと思う。

しかし、ISAとPCIではかなりの性能差があるため、普通には考えにくいのだが、かつて

Penitum/60MHzよりもi486DX4/100MHzのほうが速い、と言ったようなことがあったのだが

それと同じようなことだろうか?

いくらAWE64がISAカードの中でも一番性能が良いとはいえ、前世紀的なISAデバイスに

PCIデバイスが負けるとは・・・・・と悲しい気分になってしまった。

というか、安物は買ったらいけませんな。 RAGE Mobility-Pといい、今回のALS4000といい。

安い物にも良い物はあるのだが、もっと物を見る目を養わねば。 日頃から情報も集めないと。

<今回は短めにしました・・・第4回 終>

第3回 05/28/2001 FMVは英cerです。

久々にアプライドに行く機会があったので、いろいろ見てきた。 主に中古部品とジャンク品を

見るのだが、ジャンクにはいつも98やFMV等の旧式メーカー製デスクトップが30台ほど

山積みになっている。 で、ここの値段は486なら\980、P5-133以下は\1,980等のように値段が

決まっているようなのだが、その中に1台だけ\980の値が貼ってあるP5-133のFMVがあった。

しかしそれは、ものすごい汚れ、ホコリにまみれている。 ジャンクと言うよりはゴミではないか?

とさえ思えてくる。 ジャンクである以上、動作の可否も不明、というより動かないと考えて

おいた方がよい。

ここで注意すべきは、既に私は買う気になっている点である(汗)。 980円だし、ダメ元で

買おうと。 取りあえずこれだけ汚いので動作しない可能性が大なので、店員に断って

中を開けて見てみることにした。 確認したいのは、搭載メモリの数(量ではない。さすがに容量は

チップを見ただけでは分からない)と搭載されているHDD。 この型はMB 英cer、チップセットALi、

ビデオATIでSB16と4倍速CD搭載と、他の基本スペックはあらかた知っていたので、前述2点を

確認した。 汚いのであまり触りたくないのだが、開けてみると意外にも中は割と普通である。

メモリは4つ挿してある。 しかし、HDDは見あたらなかった。 さすがに980円ではHDDは無しか。

CPU、CD、SB16等はあったのでこれを買うこと決定。 HDDは手持ちを使うと言うことで。

さて持ち帰り、まずは通電試験である。 とそこで気づいたのだが、背面にNetworkなる口が

あるではないか。 見慣れたLANの口である。 まぁ100BASEではないだろうが、取りあえず

儲けモンである。 FMVシリーズは企業用モデルなのでLAN標準装備なのであろう。

(注:「FMV-DESKPOWERシリーズ=一般向」と「FMVシリーズ=企業向」は別である)

キーボード、マウス、電源ケーブルをつけてスイッチを入れると・・・聞き慣れたショイーーンと

いうFireballのような音が。 まさかCD-ROMの音ではないと思われる(笑)ので、スイッチを切って

中を詳しく見てみた。 すると、あったあった、CD-ROMドライブのさらに下にHDDが。

しかもFireballの1.2Gが。(笑) これで標準状態のものは全部載っていたことになる。

再度

電源を投入・・・・ ・・・・映らない? ・・・おお、遅れてやっと映った。

メモリカウントは・・・

32MBらしい。 標準16MB+増設16MBだろう。 思っていたよりも良い。 そのまま進めると、

Invalid Disk 何とかと出て起動しない。 HDD死んでるのかな、と思ってBIOSで確認すると

BIOSでは見えている。 FDDで起動してみると、何のことはない、単にHDDが綺麗さっぱり

フォーマットしてあるだけであった。 セキュリティ対策のため、企業から引き取った後に

全消しだけやっているのだろう。 取りあえずここまでやって、汚いケース及び内部の清掃を

行うことにした。 しかし、それにしても汚い。(笑)

綺麗になった後、いよいよ調べてみる。 まずPentium133を外してWinchip(C6)200MHzを

載せてみる。 何とかmiss match とか水色の字が出てメモリカウント後に止まる。

これは

こういう仕様らしく、システム構成が変わるとCtrl+Alt+EscでBIOSメニューに入るか、F1を

押さなければならないようだ。 2回目からは普通に通過。 そのままWin98をインストールして

みたが、あっさり完了。 ただ、かなり時間がかかった。 Win98ではやや荷が重いか、さすがに

操作感に軽快さはない。 古いだけあって、システムのプロパティでは!マークは無かった。

標準搭載のLANを設定して使ってみるが、かなりのろい。

ここで、ATAPIのCD-ROMドライブを外し、PCI SCSIカード+SCSI CD-ROMとPCI

LANカードを

載せてみることにした。 ・・・が、これが大ハマりの元であった。 結果から言うと、このマシンでは

PCIの拡張カードを挿す場合、BIOSのIRQ設定を手動(Manual)にした上で、INTAとINTDを全て9

にしないと上手く動作しないのであった。 これだけ書くと、さも簡単なことのように感じるかも

知れないが、気付くまでに相当な時間がかかった。 通常、PCIの場合PnPでIRQ振り分けは

自動で行われる。 しかし、このマシンではPCIの拡張カードを挿して自動にすると、何故か

INTDとオンボードのMach64がIRQ5に移動してしまう上にINTAが9になる。 で、INTA=9のまま

動作すればいいのだが、実際は割り当てが正常ではなく必ずIRQの異常を訴えてエラーになる。

ロジテックのLHA-521Uを挿したところ、自動では9のところがSCSI BIOSから見るとIRQ=55に

なっていた。 とにかく自動にするともう駄目で、我ながらよく頑張ったものだと感心すらしてしまう

程である。 この辺は説明書にはどう書かれているのだろうか、気になるところである。

よく考えてみれば、無印Win95ではIRQルーティングは出来ないはずで、私のやり方だと

当時の素のWin95環境では拡張できないことになる。 故に他の方法があると思うのだが?

IRQ5を占拠していると思われるSB16をはずすのだろうか?(笑)

さて、折角SCSIカードを付けたのだが、特にメリットもないので結局またATAPIのCD-ROMに

戻すことにした。 代わりに、トロいビデオを速くしようとビデオカードを装着した。

例の\980で

購入したBlitz2200(Rendition Verite2200)である。 私のFMVは、よくカタログなどで見かける

「以下の機種では動作しません。 F通 FMV-5***D5 ・・・」に見事適合するので怪しかったが、

無事に動作した。 Blitz2200はRIVA128よりちょっと遅いくらいの実力を持っているのだが、

さすがにFMVではそこそこの速度しか発揮できないようである。 簡単に言うとマザーボードの

出来が悪いのだ。 ・・・6年以上前、私が最初に購入した(一応名目上)PC互換機、それが

このFMV-5133D5の前モデルに相当するFMV-DESKPOWER H (FMV-575D4+FMV-DP97Z)で

あった。 その機種も、チップセットはALiだった。 VGAはCL-GD5434の2MBだったか。

詳細は

さておき、575D4で私を悩ませた最大の事件は、当時のSCSIカードの標準であった、Adaptecの

AHA-2940が575D4では動作しない、ということであった。 MO(230MB)を繋ぎたかったので、

どうしてもSCSIカードが必要だったのだが、BBS等で情報を集めれば集めるほど、動作しない、

とクロの可能性が強まるのであった。 そこでF通のサポートセンターに相談してみたところ

(私も当時はサポートセンターをあてにする程度だった)、帰ってきた返事は、

*「他社製品(Adaptec製)は保証できませんが、純正品なら大丈夫ですよ。」

FMV純正のオプションのSCSIカードには、AHA-2940のOEMも入っているのだが・・・。

FMVがいかにも自社が開発した独自新規格であるかのような事を広めるために、こういうことを

言うのか? と当時思ったものである。 実体は、互換性の低いPC互換機の亜流に過ぎないが。

サポートの悪口はWebを探せばいくらでも見つかるので、それはそこに任せるとして、

サポートは当てにならないと悟った私は、結局BBSで安全だよと教えてもらったQLogic社の

Fast!SCSI PCI Basic(だったかな?)を購入した。 結果、情報通りちゃんと動作した。

つーか、何で業界標準の物が動かないの? 答え:FMVだから。 <= 正解です。(笑)

他の場所にも書いたが、FMVはPC互換機と言うよりはF通(英cer?)の高度な技術を駆使して

より互換性を低くしたPC互換機から派生した半独自規格である、というのが当を得た表現かも

知れない。 似たようなのにNECのPC-98x1があるが、こっちの方が遥かに独自性、自己主張が

感じられる。 ISA(Industry Standard Archtechture=業界標準アーキテクチャ)バス搭載でいて、

何が独自だというのだろうか? ソフトが山のように付いていること?(笑)

まぁそんなこんなでFMVに積年の恨みもあるのだが、逆に旧知の友人にあったような気が

しないでもない。 私にとって自作のきっかけを作ったのは、FMVであることは間違いない。

SCSIカードに続き1GBのFireballを増設、のろいCirrusを捨ててI・OデータのGA-DR2/PCIを

搭載した私は、ようやく真の「PC互換機」でなければ駄目だということに気付くのである。

FMVを売り払い、そのお金で 丁度開店したばかりのTWOTOP博多店でGigaByte

GA-586ATE、

Pentium120MHz(SK)、8MB SIMM*2、3DO Blaster(笑)等を購入して初代自作機を完成させる

のであった。 95年11月頃の話である。 店の真ん中付近にHDDがかごの中に大量に置いてあり、

レジが変な隅っこにあったような記憶が。>TWOTOP 懐かしい思い出である。

さて、980円のFMVであるが、結局CPUを素のPentium166に変更した。 C6はMMX対応とはいえ、

余りにも遅いため。 あとは電源ファンがうるさいので交換した上でファンの電気を12Vから5Vに

変更した。 CPUファンもうるさかったので手持ちの物と交換。 これでFireballのやかましい音だけが

聞こえるようになった。(笑) 後は何に使うかだが・・・・。 Linux等を入れて遊ぶことになると思う。

最後にもう一つ。 「英Open最高っス!」等と(まさかF通最高!なんて輩はいないと思うが)

ダン並みの勘違い野郎が増えているようだが、そういう暴言はこのFMV-5***D5やD4を

メインマシンにしてから言って欲しい。 英Openの親玉の英cerが如何なる物を作っていたのか。

FMVでどんなに悲しい気持ちになるのか分かっているのだろうか? そういう輩は。

私から見れば、

「煙草の煙で咳き込んでいる私に向かって”煙草を吸うと気分がスーッとするんだよね”とほざく」

のと同じである。 煙草も下(げ)、英Openも英cerも下の下である。 世界中から否定されてよし。

そういえば少し前に英cerのビルが大火災に遭遇したそうである。

<冠曰く「PenProマザーセット\25,800って結構安いね」を思い出しつつ・・・第3回 終>

第2回 05/09/2001 CPUパワーは絶大ナリ

春以降、ちょくちょくやり始めたのがMPEG2形式ファイルをMPEG1へ変換する作業。

ハードウェアを使えば時間もさほどかからない知れないが、いかんせん私には金がないので

何をするにもフリーソフト頼みである。 もっぱらその筋で著名なTMPGEncを使って変換作業を

行うのだが、ソフトウェア処理だけにもろにCPUパワーが物をいうのである。

処理中は長時間にわたってマシンを占有されるので、主にPentium3/518MHz(115*4.5)の

サブマシンで作業を行うが、再生時間にして約46分のファイルを変換するのに21〜24時間。

Pentium3/500MHzをもってしても、ほぼまる1日はかかってしまう。 保存用に変換を行っており、

常識的な範囲で画質優先向けにオプションを付けている為に、標準状態よりは変換時間が

長くなっているとは思うが、それでもやはり長い。 ただ、幸いにも(?)マシンの安定度には

全く問題は無く、安心して連続運転させておけるのが心強い。

しかし、MPEG2ファイルが8個も貯まってくると大変である。 変換にかかる時間もだが、

HDD容量をもろに圧迫するのである。 1ファイル2GB程度なので8個もあると15GB以上になる。

いくら以前よりもHDD容量を増やしたからと言って、15GBものうのうと放置しておけるほどの

余裕はない。 より素早い処理が求められるのだが、ここが複数のマシンを所有している強み、

サブマシン以外でも変換させてやればいい・・と思ったのがハマり。 CD-R機は出来上がった

MPEG1ファイル(480MB位?)をCD-Rに焼くので使えない。 今年になって復活したOLT3は

全HDD容量が1.2GB。(笑) Xa16は最大パーティションが1GBなので前述OLT3と同じ。

結局使えるのはMMX-Pentium/285MHzのKFCのみ。 HDDの空きは4GBある。 というわけで

何時間かかるかな〜と変換を始めたのだが・・・・一晩経って朝見てみると・・・

「なんとかVXDがどうのこうの」 と青画面にて停止中(泣)。

しかも開始後4時間くらいで。

要するにマシンの安定度に問題がある訳である。 安定動作完全保証(by私)の2.9Vで

262MHz=75*3.5に変更して、スキャンディスク、デフラグもやって意気揚々と再度変換開始。

最初に表示された残り時間は900時間以上!?(笑)

最初は計算がいい加減だろうから、

一晩経ってからまた見てみると・・・・残り98時間。

98時間? 何日だ、一体。 いろんな意味で

即座には計算不能であった。 で、まる1日以上放置した経過は・・・・。

(MMX-Pentium/262MHz)

(MMX-Pentium/262MHz)

とほほ、残り50時間ですか、あと2日かい・・・。

トータル82時間というのも泣けてくるが。

上とほぼ同時に変換を開始したサブマシンは、1個目の変換が完了して2個目の変換中・・・

(Pentium3/518MHz)

(Pentium3/518MHz)

トータル21時間ということは・・・上の4分の1・・・。

= 「MMXPentium機OLT3で1個」出来上がる間に「Pentium3機サブで4個」出来る、

つまり、サブマシンだけだと5日かかるところがOLT3を加えると4日で出来る

ということになるが、

「サブだけだと5時間かかるところがOLT3を加えると4時間で出来る」

「サブだけだと20時間かかるところがOLT3を加えると16時間で出来る」

訳ではない。 明らかに後者の2つの方が嬉しいと思うのだが、残念ながら世の中そう上手くは

行かない。

さて、CPU自体も違うがクロックが倍違うので、クロックだけを合わせてみると、

「MMX-Pentium 262MHz で 82時間」 ならば 「MMX-Pentium 約520MHz(262*2)

で 41時間」

だろうから、

「Pentium3 約520MHz で 20時間」 かつ 「MMX-Pentium 約520MHz で 41時間」

だとすると、この変換作業に限って言えば

「Pentium3は同クロックのMMX-Pentiumの約2倍の処理能力がある」

「MMX-Pentiumは同クロックのPentium3の半分の処理能力しかない」

ということになる。 ただ、余りに単純計算過ぎるので参考までに。 CPUクロック以外にもメモリ、

FSB、チップセット等の影響、そもそも変換しているファイル自体も違う。

1GHzCPU登場後、CPUパワーの飽和が叫ばれて久しいが、まだまだCPUパワーを必要と

する作業は少なくない。 「残り50時間」を見て、そう感じない人はいるのだろうか?

<新しい教科書を作る会とかそういうのではありません・・・第2回 終>

第1回 03/13/2001 コスト削減?

先日、アプライドにて\680の富士通の中古キーボードと、\480のこれまた富士通中古マウス

を購入した。 キーボードはインターネットボタンとか付いている物で、FMV等に標準で

添付されている物だろう。 マウスは一応3ボタンで、ホイールではなくスライド式になっており、

キーボード、マウス共にUSB仕様となっている。

家に帰り、マウスとキーボードを開けてみた。 メーカー名が印刷されていても、だいたいは

どこかのOEM品だろうから、どこの物かを知りたかったからだ。 マウスはミツミだった。

後から

気づいたが、開けるまでもなくUSB端子部分にMITSUMIと刻印されていた。

関係ないが、ミツミというとSFCコントローラを思い出す。

お次はキーボード。 裏返してみると、やたらとネジが多い。 12箇所もある。

全部外して

開いてみると、まず目に留まったのは・・・・やたら貧弱なキーのゴム。 開けた瞬間にバラバラと

こぼれてきた。 何じゃこりゃ、というのが最初の感想。 今まで見た中でも、一番ゴムが薄い。

100回も叩けないんじゃないか?というくらい薄い。 ここで、中古だからか?とも考えたが、

キーボードの表面を見ると新品同様、ゴムも部分的に摩耗している様子はなく、全てのゴムが

薄い。 いくらアプライドとは言え、わざわざ中身を入れ替えたりする程暇ではないだろうから、

これは元々こういう薄く貧弱なゴムが使ってあるのだろう。

む〜と思いつつゴムを全部取り去ると、見えてきたのはキーのスイッチの部分。

なんかこれも薄い・・。 結果、金属板(材質不明だが鉄かな?)の上にフィルムのスイッチ回路が

2枚載せてあることが判った。 今まで所有していたキーボードは、どれもいわゆる基板回路が

必ず載っていたので、この富士通のキーボードはかなり衝撃的だった。 ただキーボードの

USB部分はALPSの基板が載っていた。

金属板は、全体の重量を出すためとフィルムの支えだろうが、このゴムにフィルムはないよな〜

と一人で思ってしまった。 このキーボード自体には何故かモデル名が無い(空白になっている)

のだが、富士通のサイトで見てきたら、普通のキーボードの定価が\8,000とか書いているあたり、

この私が買ったキーボードも安い定価ではないのだろう。 昨近の急激な部品の低価格化の為、

パソコンのスペックとは直接関わり合いの無いキーボード等で、完成品として売る際の利益幅を

上げようとしているのだろうか?

いくらGUI依存が進んでキーボード操作の必要性が(一般的には)少なくなっているとは言え、

この「質」は如何なものか?と思うのだが。 マウスは進化し続けているようだが、キーボードは

退化しているのか?あのキーボードを使って、そのうちキーが利かなくなって、またヘロヘロ

キーボードを買えというのだろうか。 メーカー製PCを好む人は、「純正品じゃないとダメ」とか

「互換性があることを知らない」といった傾向があるようなので、やはりヘロヘロキーボードを

再購入する可能性が高い、と思うがどうだろうか。

今回はたまたま富士通のキーボードだったが、他のメーカーはどうなのだろう。

もしや、IBMや

NEC等も同じ状況なのだろうか・・・。 6年ほど前にFMVを購入して以来、メーカー製はどうも・・・

と言う気持ちがあったが、6年経った今でも状況は同じ? しかし、私のBESTキーボードは

今これを書いているIBMの5576-B01である(日本語106キーボード)。 今のIBMはもしかして

ダメなのだろうか? 非常に気になる。 機会があったら、店頭などで是非調べてみたい。

<どうも文のまとまりがないかな・・・第1回 終>